A mortal pandemia de gripe, conhecida como Gripe Espanhola, “La Grippe” e “Bailarina“, foi a mais devastadora epidemia na história mundial. A epidemia de gripe espanhola (janeiro de 1918 até dezembro de 1920) atingiu todos os continentes e infectou cerca de 500 milhões de pessoas, o que representava um terço da população do planeta na época, causando cerca de 50 milhões de mortes. Algumas estimativas mais recentes, contudo, sugerem que o número de fatalidades pode ter atingido a marca assombrosa de 100 milhões, superando em muito o número de mortos da Primeira Guerra Mundial, que se encerrava naquele mesmo período.

Origem: Espanha, França ou Kansas (EUA) ?

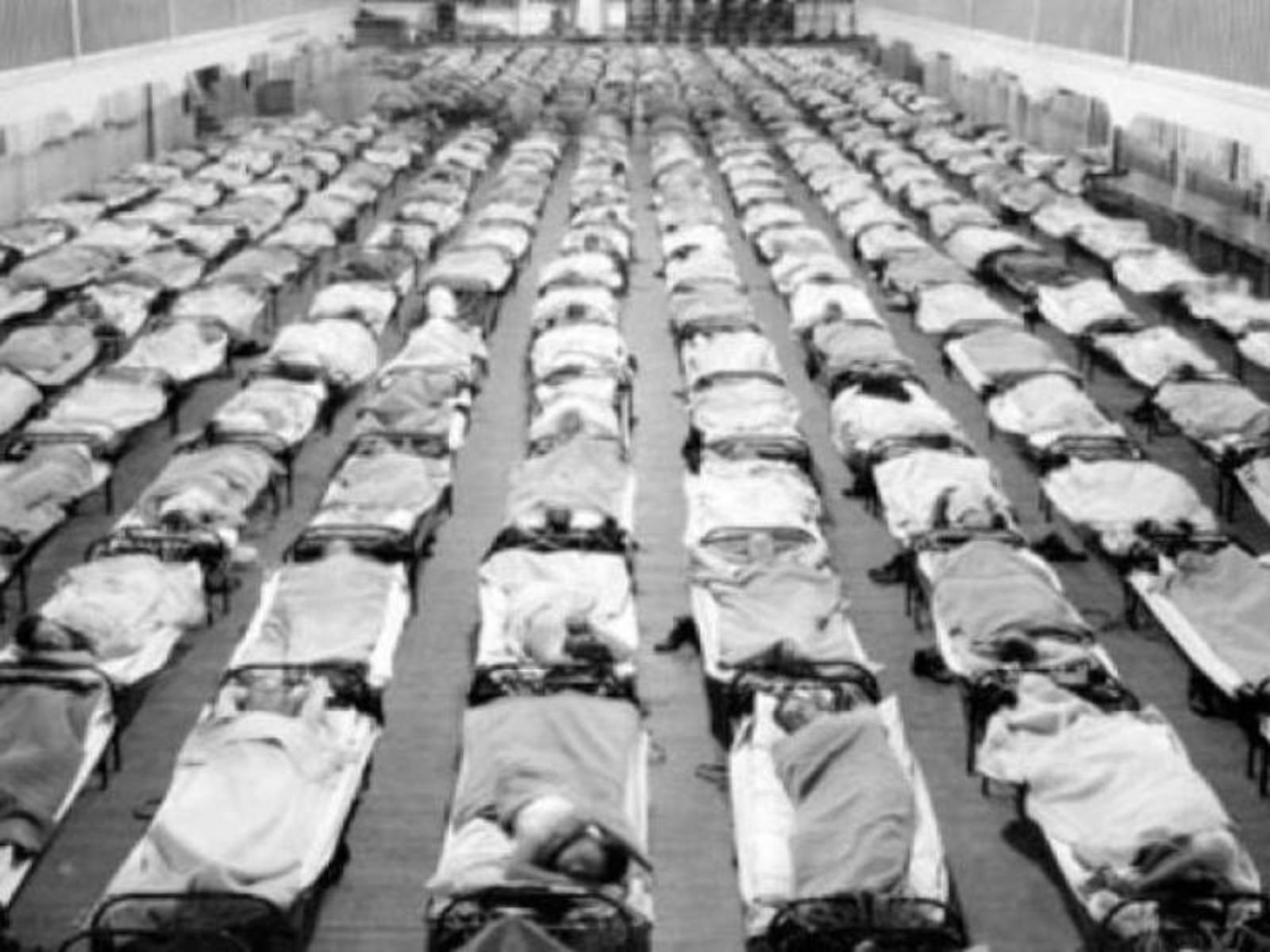

Vítimas da Gripe Espanhola internadas em um hospital de emergência perto de Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, 1918. Foto: AP – National Museum of Health.

Apesar do nome, a pandemia não começou na Espanha. A verdadeira origem do vírus H1N1 de 1918 é um debate que persiste entre os historiadores e virologistas. Uma das teorias mais aceitas aponta para o Condado de Haskell, no Kansas, EUA, no início de 1918, onde uma nova e virulenta forma de gripe teria surgido entre rebanhos de gado e porcos antes de saltar para os humanos.

Dos Estados Unidos, teria sido levada para Camp Funston (atual Fort Riley), um enorme centro de treinamento militar que preparava soldados americanos para os campos de batalha da Europa. No dia 4 de março de 1918, o cozinheiro da companhia, soldado Albert Gitchell, apresentou-se na enfermaria com dor de cabeça, dor de garganta e febre alta. Ao passar de poucas horas, mais de cem outros soldados apresentaram sintomas semelhantes. Em poucas semanas, milhares estavam doentes. O acampamento superlotado, com soldados de todo o país, tornou-se o incubador perfeito para o vírus, que logo viajaria com eles através do Atlântico.

Outra teoria convincente, proposta em 1999 por uma equipe liderada pelo virologista britânico John Oxford, sugere que o epicentro da pandemia foi um hospital de campanha em Étaples, na França. Este enorme campo de trânsito e hospitalar processava 100.000 soldados por dia e abrigava pocilgas e granjas de aves nas proximidades.

Teoria de Mutação

John Oxford postula que um precursor do vírus da “gripe espanhola”, hospedado em aves, teria sofrido uma mutação em porcos mantidos perto do front, criando a cepa letal que então se espalhou entre os soldados. Independentemente da sua origem geográfica exata, é inegável que as condições da Primeira Guerra Mundial, que abrangia acampamentos superlotados, desnutrição, movimento massivo de tropas e trincheiras insalubres, criaram os fatores perfeitos para a disseminação global do vírus.

Por que “Gripe Espanhola”?

Durante a Primeira Guerra Mundial, a imprensa nos países beligerantes, como Alemanha, Estados Unidos, França e Reino Unido, era rigidamente censurada. Para manter o moral elevado e não revelar fraquezas ao inimigo, os governos suprimiram as notícias sobre a disseminação da doença entre suas tropas e populações civis.

Contudo, na Espanha, que se manteve neutra no conflito, a imprensa não estava sujeita a tais restrições. Os jornais noticiavam livremente sobre a doença que se alastrava pelo país, inclusive infectando o rei Afonso XIII. Essa cobertura aberta criou a falsa impressão de que o território espanhol era o mais afetado ou o ponto de origem da epidemia, que acabou recebendo a injusta alcunha de “Gripe Espanhola”.

As Três Ondas da Morte da Gripe Espanhola

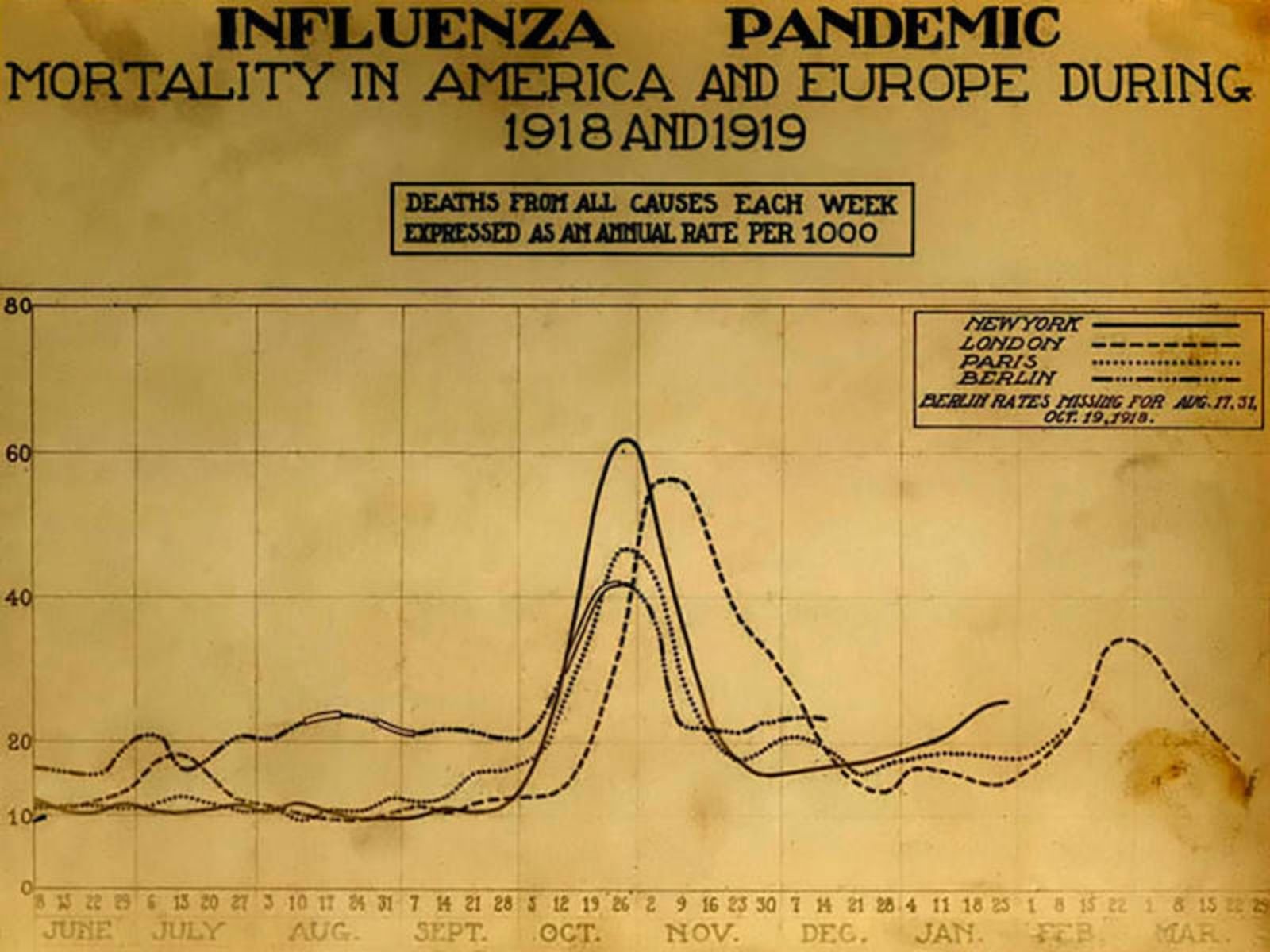

Gráfico de mortalidade da doença nos Estados Unidos e países da Europa.

A pandemia de 1918 não foi um evento monolítico, mas uma série de três ondas distintas e cada vez mais mortais que atingiram todo o planeta entre 1918 e 1920.

Primeira Onda

A primeira onda, na primavera de 1918, foi relativamente branda. Os sintomas eram os de uma gripe típica: calafrios, fadiga e febre. A taxa de mortalidade era baixa, e a maioria dos doentes se recuperava após alguns dias. A onda inicial, contudo, permitiu que o vírus se espalhasse por todo o mundo, levado pelos movimentos de tropas durante a Primeira Grande Guerra.

Segunda Onda

A segunda onda, no outono de 1918, foi a mais devastadora. O vírus havia sofrido uma mutação, tornando-se extraordinariamente virulento. Ao contrário da maior parte dos vírus de gripe, que atacam desproporcionalmente crianças, idosos e pacientes com a saúde debilitada, a estirpe mutante do vírus H1N1 de 1918 matou predominantemente jovens saudáveis com idades entre 20 e 40 anos.

Os sintomas eram rápidos e terríveis. Os pacientes desenvolviam febres altíssimas e pneumonias graves. Uma característica distintiva era a cianose heliotrópica, uma coloração azulada ou arroxeada da pele, especialmente ao redor do rosto e das extremidades, causada pela falta de oxigênio no sangue. Os pulmões dos doentes se enchiam de fluido, levando-os a se afogarem em seus próprios corpos. A morte podia ocorrer em questão de dias ou até mesmo horas.

Terceira Onda

A terceira onda, no inverno de 1919, foi menos letal que a segunda, mas ainda mais mortal que uma gripe sazonal típica. Ela se espalhou por muitas partes do mundo, incluindo a Austrália, que havia conseguido se manter relativamente isolada até então. Ao final de 1920, o vírus continuou a circular, mas havia perdido sua virulência extrema, evoluindo para as cepas de gripe sazonal que conhecemos hoje.

Tempestade de Citocinas: Por que os Jovens Morriam Tanto?

Jogadores de Baseball usam máscaras para reduzir o risco de contaminação pelo vírus da Gripe Espanhola em 1918, uma cena que se repetiria em esportes mais de um século depois com a COVID-19. Foto: Underwood And Underwood/The LIFE Images Collection.

A alta taxa de mortalidade entre adultos jovens e saudáveis foi um dos aspectos mais desconcertantes da pandemia de 1918. A pesquisa moderna oferece uma explicação provável: a “tempestade de citocinas”. O sistema imunológico de um adulto jovem e saudável, ao encontrar um patógeno novo e agressivo como o vírus de 1918, pode reagir de forma exagerada.

O organismo libera uma quantidade massiva de citocinas, que são proteínas de sinalização que normalmente ajudam a coordenar a resposta imune. Contudo, em uma tempestade de citocinas, essa resposta se torna descontrolada e hiperativa, causando acúmulo de fluido nos pulmões a inflamação severa. Em suma, era o próprio sistema imunológico robusto dos jovens que, em sua tentativa de combater o vírus, acabava destruindo o tecido pulmonar e levando à morte.

Os idosos, por outro lado, podem ter tido alguma imunidade residual de exposições anteriores a outros vírus da gripe, e seus sistemas imunológicos, naturalmente menos reativos, não montaram uma resposta tão autodestrutiva.

Medidas de Saúde Pública Durante a Gripe Espanhola

Sessão da Corte de San Francisco, na Califórnia, realizada ao ar livre durante a epidemia de Gripe Influenza A, para evitar a propagação do vírus. 1918. Hulton Archive.

Diante de um inimigo invisível e sem as ferramentas da medicina moderna, como antibióticos para tratar as pneumonias secundárias ou vacinas para prevenir a infecção, o mundo em 1918 recorreu a métodos de controle de doenças que datavam da Idade Média. As intervenções não farmacêuticas (NPIs) tornaram-se a principal linha de defesa.

Cidades ao redor do mundo implementaram, com diferentes graus de êxito e rigor, uma série de medidas para tentar conter a propagação do vírus. O isolamento e a quarentena foram amplamente utilizados. Pessoas doentes eram confinadas em suas casas, muitas vezes com um cartaz na porta alertando o público sobre a presença da gripe.

O fechamento de locais públicos foi uma medida comum: escolas, igrejas, salões de dança e teatros foram fechados. Reuniões públicas, como comícios e desfiles, foram proibidas. Em algumas cidades, a resistência a essas medidas foi feroz, com a população civil protestando contra as perdas econômicas e a restrição das liberdades individuais.

Higiene Rígida e Máscaras de Proteção

Paciente usando máscara “anti-gripe” em 1918. O uso de máscaras tornou-se uma visão comum e, em muitos lugares, obrigatória. Foto: Topical Press Agency.

O uso de máscaras de gaze tornou-se obrigatório em muitas cidades, como São Francisco, onde os cidadãos que não usavam máscaras em público podiam ser multados ou presos. A eficácia dessas máscaras de tecido era limitada, contudo, serviam como um poderoso lembrete visual da crise e um símbolo de responsabilidade cívica.

A higiene pública também recebeu grande atenção. Equipes de limpeza de ruas foram mobilizadas, e a população foi incentivada a manter a limpeza pessoal e a desinfetar suas casas. A vida cotidiana foi drasticamente alterada. A necessidade de distanciamento social forçou a adaptação de atividades essenciais e de lazer.

Mobilização Civil: Heróis Anônimos

O regimento motorizado da Cruz-Vermelha de St. Louis, uma das muitas organizações civis que se mobilizaram para combater a pandemia em 1918. Foto: Universal History Archive/UIG via Getty Images.

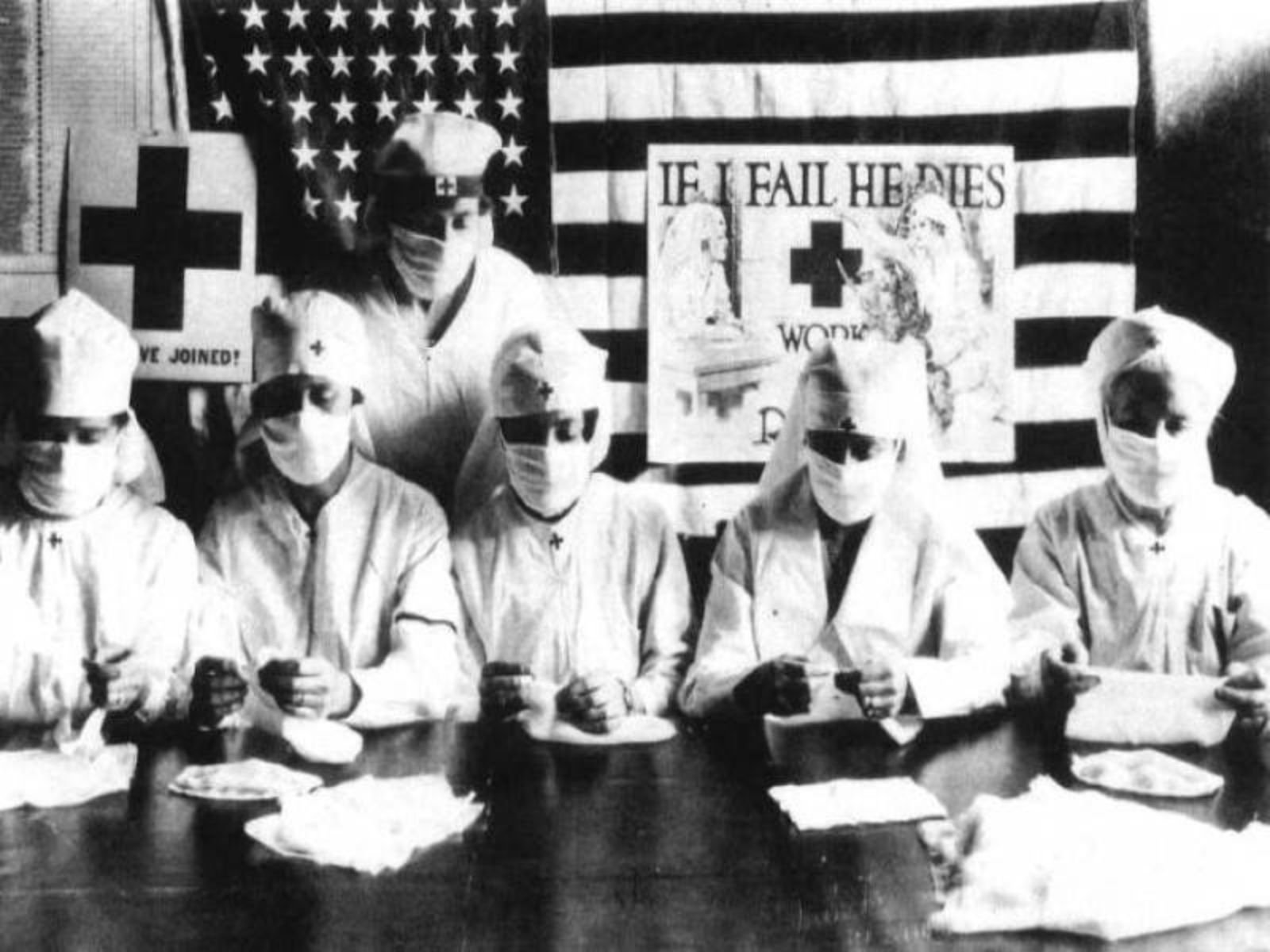

Tribunais, como o de São Francisco, passaram a realizar sessões ao ar livre para minimizar o risco de contágio. Até mesmo o esporte foi impactado, com jogadores de beisebol usando máscaras durante as partidas. A sociedade civil mobilizou-se de forma impressionante. Organizações como a Cruz Vermelha desempenharam um papel vital, com voluntários estabelecendo hospitais improvisados, cozinhando refeições para famílias doentes e cuidando dos órfãos.

Enfermeiras, muitas delas voluntárias, tornaram-se as heroínas da pandemia, trabalhando incansavelmente em condições perigosas e com recursos limitados. Estudos posteriores, analisando dados de diferentes cidades americanas, mostraram que a implementação precoce, sustentada e em camadas dessas medidas de saúde pública estava diretamente correlacionada com taxas de mortalidade mais baixas.

Cidades como St. Louis, que agiram rapidamente, tiveram um desempenho significativamente melhor do que cidades como a Filadélfia, que demorou a agir e permitiu a realização de um grande desfile de guerra, resultando em uma explosão de casos e mortes.

No Brasil, acredita-se que a o vírus tenha chegado em setembro de 1918, a bordo do navio inglês Demerara, que partiu de Liverpool e fez escalas em Lisboa, Dakar, Recife e Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro.

O SS Demerara permanece como um símbolo trágico na história da saúde pública brasileira. A combinação de negligência das autoridades sanitárias, pressões econômicas para manter os portos abertos e a falta de conhecimento sobre a gravidade da pandemia resultou em uma das maiores tragédias sanitárias do Brasil.

O SS Demeraraficou conhecido na história brasileira como o “navio da morte”, responsável por trazer a pandemia de gripe espanhola ao Brasil em setembro de 1918. Este transatlântico de bandeira inglesa realizou uma viagem dramática através do Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial, enfrentando ataques de submarinos alemães e transportando, sem saber, o vírus que devastaria o país.

O transatlântico operava na rota Liverpool-Buenos Aires, fazendo escalas em diversos portos ao longo do caminho. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Demerara ganhou notoriedade ao se tornar o primeiro navio da marinha mercante britânica a afundar um submarino alemão. O capitão foi condecorado e recebeu prêmios, mas essa vitória transformou o navio em alvo prioritário da marinha alemã.

Chegada ao Brasil: Recife

Em 9 de setembro de 1918, o Demerara atracou em Recife, primeira das quatro escalas no litoral brasileiro. Com o porto do Recife em obras, os passageiros e suas bagagens tiveram que desembarcar dentro de gigantescos cestos de pano içados por guindastes. Passageiros e tripulantes desceram à terra firme sem serem inspecionados pelas autoridades sanitárias.

O governador de Pernambuco negou a existência da gripe espanhola. Se o navio estivesse infectado, teria que fechar o porto. Para não comprometer a economia local, preferiu deixar o Demerara partir, como se nada estivesse acontecendo. Essa decisão teria consequências devastadoras.

Salvador

Do Recife, o Demerara seguiu para Salvador, onde chegou em 11 de setembro. No trajeto, o capitão resolveu limpar a embarcação com creolina, mas pouco adiantou. Na capital da Bahia, o descaso se repetiu: passageiros e tripulantes desceram à terra firme sem serem inspecionados pelas autoridades sanitárias.

Duas semanas depois, o jornal A Tarde, fundado em 1912, contabilizava cerca de “setecentos enfermos” espalhados por todos os lugares: de quartéis a hospitais, de escolas a igrejas. Assim como em Recife, o governador da Bahia negou a existência da gripe espanhola para não ter que fechar os portos e comprometer a economia local.

Rio de Janeiro

O próximo destino era o Rio de Janeiro. Na Baía de Guanabara, em frente à Ilha das Cobras, uma bandeira amarela, que significava doença a bordo, já tremulava no alto de um dos mastros. Era 15 de setembro de 1918. O inspetor de saúde do porto, José Maria de Figueiredo Ramos, examinou alguns passageiros, dois deles em estado grave, e constatou que o navio estava infectado.

Mesmo assim, o Demerara foi autorizado a atracar. Só na capital da República, desembarcaram 367 passageiros. Uns se queixavam de leve resfriado. Outros reclamavam de dores no corpo. Outros, ainda, com sintomas mais graves, como sangramento pela boca, nariz e ouvidos, entre outros orifícios, tiveram que ser hospitalizados.

Embora grave, a doença não era contagiosa, garantiu o inspetor. Estava errado: era, na verdade, altamente contagiosa. Àquela altura, a gripe espanhola já ganhara os mais inusitados apelidos: “catarro russo”, “mal das trincheiras”, “febre de três dias”. No Rio, deram-lhe mais um: “limpa velhos”, por acreditarem que o novo vírus atacava apenas a população idosa.

O Rastro de Destruição

Subitamente, o Rio de Janeiro foi tomado pela doença. Muitas famílias colocavam seus mortos na calçada de casa para serem recolhidos pelas funerárias. Faltavam leitos para atender a tantos doentes e coveiros para sepultar tantos cadáveres. O jornalista Nelson Rodrigues (1912-1980) escreveu sobre a experiência em 1967:

“De um dia para o outro, todo mundo começou a morrer. Os primeiros ainda foram chorados, velados e floridos. Mas, quando a cidade sentiu que era mesmo a peste, ninguém chorou mais, nem velou, nem floriu. O velório seria um luxo insuportável para os outros defuntos. Era em 1918. A morte estava no ar e repito: difusa, volatizada, atmosférica; todos a respiravam…”

A doença se alastrou rapidamente. No Rio de Janeiro, então capital federal, a situação tornou-se caótica. Com os serviços de saúde e funerários em colapso, corpos eram deixados nas ruas. A população, aterrorizada, recorria a remédios populares e “curas milagrosas”, como a cachaça com limão e mel, que se popularizou na época e é considerada por alguns como a precursora da caipirinha.

O grande fluxo migratório que o Brasil recebia também é apontado como uma das causas do alastramento da epidemia de gripe. Um dos casos mais emblemáticos foi o do presidente eleito Rodrigues Alves, que contraiu a gripe e faleceu em janeiro de 1919, antes mesmo de tomar posse para seu segundo mandato.

Montevidéu e Buenos Aires

O Demerara prosseguiu viagem rumo a Montevidéu, onde aportou em 23 de setembro. A bordo, a “bailarina” (como a gripe era chamada) continuava a contabilizar vítimas. Em águas portenhas, o saldo já era de seis mortos e 22 infectados. Os jornais brasileiros tentaram alertar as autoridades do Uruguai, mas o diretor de Assistência Pública daquele país, Horácio González del Solar, não lhes deu ouvidos.

Quando chegou a Buenos Aires, o Demerara finalmente passou por uma inspeção rigorosa. As autoridades argentinas fizeram o que as brasileiras não tiveram coragem de fazer: barrar o navio e desinfetá-lo.

Impacto da Gripe Espanhola no Brasil

A gripe espanhola matou cerca de 35 mil pessoas apenas no Brasil, segundo estimativas mais conservadoras. No mundo inteiro, a moléstia dizimou, segundo as estimativas mais conservadoras, 30 a 60 milhões de pessoas, consideravelmente mais vezes o número de mortos durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Em 10 de outubro de 1918, o então diretor geral de saúde pública, Carlos Seidl (1867-1929), ministro da Saúde da época, convocou uma coletiva de imprensa. Diante de médicos e jornalistas, minimizou a epidemia, questionou os números e chamou os jornais de “irresponsáveis” e “sensacionalistas”.

Uma semana depois, o presidente da República Venceslau Brás (1868-1966) o chamou no Palácio do Catete e o demitiu. Em seu lugar, assumiu o médico Theóphilo de Almeida Torres (1863-1928), que convocou o sanitarista Carlos Chagas (1879-1934) para encabeçar uma força-tarefa contra a gripe espanhola.

COVID-19 e Gripe Espanhola: Ecos no Tempo

Mais de um século separa a Gripe Espanhola da pandemia de COVID-19, contudo, os ecos de 1918 ressoaram com uma clareza assustadora em 2020. As duas pandemias, causadas por vírus respiratórios distintos (Influenza A H1N1 e SARS-CoV-2), ofereceram um estudo de caso fascinante sobre as diferenças e semelhanças na resposta humana a uma crise de saúde global. Tanto em 1918 quanto em 2020, as pandemias expuseram e exacerbaram as desigualdades sociais existentes, com as comunidades mais pobres e marginalizadas sofrendo desproporcionalmente

Em ambos os casos, o mundo testemunhou a rápida disseminação global, a sobrecarga dos sistemas de saúde, o debate acalorado sobre medidas de saúde pública como máscaras e distanciamento social, e a disseminação de desinformação e curas falsas. A psicologia do medo, do luto e do isolamento foi uma experiência compartilhada, assim como a polarização política que muitas vezes dificultou uma resposta unificada.

As Diferenças Cruciais Entre as Pandemias

Contudo, as diferenças são igualmente marcantes e revelam o progresso da humanidade. A principal delas reside na ciência e na tecnologia. Em 1918, os cientistas não conseguiam sequer identificar o agente causador da doença (muitos acreditavam ser uma bactéria, não um vírus). Não havia antibióticos e vacinas para infecções secundárias, antivirais ou ventiladores mecânicos.

Em 2020, o genoma do SARS-CoV-2 foi sequenciado em semanas, e vacinas eficazes e seguras foram desenvolvidas em tempo recorde. A comunicação também foi um divisor de águas. Enquanto a censura da guerra em 1918 criou um vácuo de informação, a era digital em 2020 permitiu a disseminação instantânea de dados científicos, mas também de desinformação em uma escala nunca antes vista.

Cumpre ressaltar que, com relação à transparência de informações, ainda está no âmbito da suspeita de que alguns países como a China supostamente esconderam informações vitais sobre a pandemia do Covid-19, sobretudo com relação às pesquisas de alto risco e falhas de biossegurança no WIV (Wuhan Institute of Virology), além de relatos de funcionários que teriam adoecido no outono de 2019. O relatório desclassificado do gabinete de Inteligência dos EUA (ODNI) descreve preocupações de biossegurança, mas ressalta evidência inconclusiva sobre doenças prévias e a origem em si.

Legado da Grande Gripe

Voluntários da Cruz-Vermelha combatem a epidemia. Ao fundo da imagem, é possível notar a chocante frase: “If I fail, he dies” (“Se eu falhar, ele morre”). Apic.

A Gripe Espanhola desapareceu da consciência pública por décadas, um trauma coletivo aparentemente esquecido, ofuscado pela Primeira Guerra Mundial e pela Grande Depressão em 1929 (Quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque). Contudo, seu legado é profundo. A pandemia impulsionou a criação de sistemas de saúde pública em muitos países e a profissionalização da epidemiologia.

A pandemia destacou a importância da vigilância global de doenças e da cooperação internacional em saúde. A busca para entender o vírus de 1918 levou a avanços significativos na virologia e na imunologia. A experiência de 1918, embora terrível, forneceu um roteiro crucial para as respostas a pandemias futuras, incluindo a de COVID-19, lembrando-nos da eterna batalha entre a humanidade e os micróbios, e da resiliência do espírito humano diante da catástrofe.

Referências Bibliográficas

- Crosby, Alfred W. America’s Forgotten Pandemic. Cambridge University Press, 1989.

- Johnson, Niall P., and Juergen Mueller. “Updating the Accounts: Global Mortality of the 1918–1920 ‘Spanish’ Influenza Pandemic.” Bulletin of the History of Medicine, vol. 76, no. 1, 2002, pp. 105–115. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11875246/.

- Oxford, John S., et al. “The Story of Influenza.” The Threat of Pandemic Influenza: Are We Ready? Workshop Summary, 2005.

- Zimmer, Stacey M., and Donald S. Burke. “Historical Perspective—Emergence of Influenza A (H1N1) Viruses.” The New England Journal of Medicine, vol. 361, no. 3, 2009, pp. 279–285.

- Bootsma, Mart C. J., and Neil M. Ferguson. “The Effect of Public Health Measures on the 1918 Influenza Pandemic in U.S. Cities.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 104, no. 18, 2007, pp. 7588–7593.

- Starling, Heloísa Murgel, and Lilia Moritz Schwarcz. A Bailarina da Morte: A Gripe Espanhola no Brasil. Companhia das Letras, 2020.

- Ujvari, Stefan Cunha. História das Epidemias. Editora Contexto, 2020.

- Agrawal, A., et al. “A Comparative Analysis of the Spanish Flu 1918 and COVID-19 Pandemics.” The Open Public Health Journal, vol. 14, 2021, pp. 128–134. https://openpublichealthjournal.com/VOLUME/14/PAGE/128/FULLTEXT/.

- Barro, Robert J., José F. Ursúa, and Joanna Weng. “The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: A Comparative Analysis.” NBER Working Paper No. 26866, 2020. https://www.nber.org/papers/w26866.

Sou pesquisador independente comprometido com uma investigação profunda sobre geopolítica, história e memória visual. Fui coordenador do Imagens Históricas, que chegou a ser o maior projeto independente do Brasil no biênio 2012-2014, com mais de 1 milhão de seguidores apenas no Facebook. Acredito que compreender o passado com profundidade é uma forma de decifrar o presente e antecipar o futuro. Criei o GeoMagno como um espaço para explorar conexões culturais esquecidas, fatos relevantes e os impactos silenciosos dos grandes acontecimentos sobre a nossa identidade coletiva. Entre arquivos, documentos e narrativas visuais, busco transformar história em uma experiência acessível, rica em contexto e livre de revisionismo e simplificações.

Sou pesquisador independente comprometido com uma investigação profunda sobre geopolítica, história e memória visual. Fui coordenador do Imagens Históricas, que chegou a ser o maior projeto independente do Brasil no biênio 2012-2014, com mais de 1 milhão de seguidores apenas no Facebook. Acredito que compreender o passado com profundidade é uma forma de decifrar o presente e antecipar o futuro. Criei o GeoMagno como um espaço para explorar conexões culturais esquecidas, fatos relevantes e os impactos silenciosos dos grandes acontecimentos sobre a nossa identidade coletiva. Entre arquivos, documentos e narrativas visuais, busco transformar história em uma experiência acessível, rica em contexto e livre de revisionismo e simplificações.